Wo stehen wir beim CO2-Budget? Eine Aktualisierung (HTML)

1. Einführung: Eine Aktualisierung des verbleibenden CO2-Budgets ab 2024

Zu den im Klimaabkommen von Paris beschlossenen globalen Obergrenzen für die Erderhitzung von 1,5 °C und „deutlich unter 2 °C“ (Art. 2.1a) lassen sich auf Basis wissenschaftlicher Berechnungen CO2-Budgets ableiten. Ein globales CO2-Budget gibt die Gesamtmenge der Emissionen an, die noch emittiert werden darf, um die jeweilige Klimagrenze mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht zu überschreiten. Auf der Grundlage einiger notwendiger weiterer Annahmen lässt sich hiervon ein fairer Anteil für Deutschland ableiten, also ein ausreichendes, angemessenes und gerechtes deutsches CO2-Budget. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat in seinem Umweltgutachten 2020 und in einer Stellungnahme aus dem Jahr 2022 eine Berechnungsmethode vorgeschlagen und CO2-Budgets in Abhängigkeit vom gewählten Temperaturziel und einer Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung ausgewiesen. Er hat empfohlen, dass sich die Bundesregierung in ihrer Klimapolitik zu einem CO2-Budget bekennt (SRU 2020, Kap. 2; 2022). Das Bundesverfassungsgericht hat ebenfalls betont, dass ein nationales CO2-Budget ein geeigneter Maßstab für eine transparente Klimapolitik ist (BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18). Es erlaubt zu beurteilen, ob nationale Ziele im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen.

Die Methodik, die der SRU nutzt, um faire CO2-Budgets für Deutschland und die EU zu berechnen, beruht auf gut begründeten Ableitungen (SRU 2020, Kap. 2). Das Bundesverfassungsgericht sprach hierzu von „nachvollziehbaren Annahmen und schlüssigen Rechenschritten“ (BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, Rn. 220 ff.). Die notwendigen Annahmen beim Rechenweg aufgrund bestehender wissenschaftlicher Unsicherheiten und notwendiger normativer Entscheidungen wurden dabei bewusst großzügig zugunsten Deutschlands Budget-Anteil gewählt (SRU 2022, Frage 11). So wurden zum Beispiel die hohen historischen Emissionen Deutschlands vernachlässigt. Stattdessen wurde für die Aufteilung des globalen Budgets der Anteil Deutschlands an der Weltbevölkerung im Jahr 2016, als das Pariser Klimaabkommen formal in Kraft trat, zugrunde gelegt. Es gibt gewichtige Argumente für Verteilungsansätze, nach denen Deutschland ein deutlich geringeres nationales Budget zustünde. Nach Auffassung des SRU sollte sich deshalb ein politisch vereinbartes deutsches CO2-Budget mindestens am vom SRU vorgeschlagenen Budget orientieren. Dieses kann als Maßstab zur Einordnung und Bewertung des tatsächlich erreichten Verlaufs der Emissionen sowie eines politisch, wirtschaftlich und technologisch realisierbaren Emissionsreduktionspfades dienen.

Bisher wurde jedoch weder ein deutsches CO2-Budget in der Klimapolitik verankert, noch wurde von der Bundesregierung nachvollziehbar begründet, ob und auf Basis welcher Annahmen der Reduktionspfad des aktuellen Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) mit den Temperaturzielen des Pariser Klimaabkommens im Einklang steht (Transparenzlücke). Die kumulierten Emissionen, die sich aus dem KSG ergeben, liegen deutlich über den CO2-Budgets, die nach Ansicht des SRU einen fairen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens leisten (Ambitionslücke). Zwar wurden in Deutschland in wichtigen Bereichen deutliche Fortschritte beim Klimaschutz erzielt, zudem führten die ungeplanten Entwicklungen (schwache Konjunktur, warmer Winter) zu zusätzlichen Emissionsminderungen. Das Umweltbundesamt hält das Klimaschutzziel im Jahr 2030 für erreichbar, wobei die im KSG ebenfalls festgelegten Ziele für den Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) deutlich verfehlt werden (UBA 2024b). Bisher war der Expertenrat für Klimafragen von einer Umsetzungslücke in Bezug auf die nationalen Klimaziele für 2030 ausgegangen (ERK 2023b). Ob sich diese Bewertung auf Basis der aktuellsten Daten ändert, bleibt abzuwarten. In den Bereichen Gebäude und Verkehr reichen die Klimaschutzmaßnahmen jedoch weiter nicht aus, sodass bei den kumulativen Emissionen über den Zeitraum 2021 bis 2030 zumindest eine Lücke zu den Zielen der EU-Klimaschutzverordnung verbleiben wird (UBA 2024b; ERK 2023b). Eine bedeutende Weiterentwicklung der Klimapolitik und entsprechender Klimaschutzmaßnahmen bleibt angesichts der erheblichen Folgen der sich abzeichnenden Erderhitzung also weiterhin eine Zentralaufgabe deutscher Politik.

Mit dem vorliegenden Update aktualisiert der SRU seine CO₂-Budgetberechnungen auf den neuesten wissenschaftlichen Stand. Er berücksichtigt die seit der letzten Aktualisierung des SRU ausgestoßenen CO2-Emissionen und benennt Diskussionspunkte, die sich aus den deutlich geschrumpften bzw. sogar aufgebrauchten Budgets ergeben. Auf Hintergründe des Berechnungsweges und weitere Zusammenhänge wird ausführlicher in den Gutachten von 2020 und 2022 eingegangen (SRU 2020, Kap. 2; 2022).

2. Das aktualisierte CO2-Budget für Deutschland und die EU-27 ab 2024

Im Folgenden aktualisiert der SRU seine CO2-Budgets für Deutschland und die EU auf Anfang 2024 (Tab. 1). Die Berechnungsmethode selbst hat sich nicht verändert (s. SRU 2022, Frage 7; 2020, Kasten 2-2). Berücksichtigt werden jedoch neue Emissionsdaten für die Jahre seit der letzten Aktualisierung des SRU (UBA 2024a; FRIEDLINGSTEIN et al. 2023) sowie wissenschaftliche Aktualisierungen des verbleibenden globalen CO2-Budgets durch FORSTER et al. (2023). Diese Aktualisierung der Auswertung im IPCC AR6 WG I (Bericht der Arbeitsgruppe I im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats, IPCC 2021b) berücksichtigt zum einen die CO2-Emissionen der vergangenen Jahre (IPCC AR6-Budgets waren ab 2020 gültig) sowie neuere Berechnungen der aktuellen globalen Erwärmung. Zum anderen wird eine neuere Version eines Klimamodells verwendet. Dieses Modell, das bereits im AR6 WG III verwendet wurde (IPCC 2022), bildet den zuvor unterschätzten, kühlenden Effekt von Aerosolen besser als zuvor ab. Weil aber die Aerosoleinträge aufgrund der sinkenden Verbrennung fossiler Brennstoffe mittelfristig abnehmen werden und deren kühlender Einfluss somit zurückgeht, ist im Ergebnis bei den gleichen Emissionsszenarien mit einer stärkeren Erwärmung zu rechnen, als bislang ohne diesen Effekt prognostiziert worden war. Dadurch verringern sich die verbleibenden Budgets stärker als es allein aufgrund der Emissionen der vergangenen Jahre und der aktuellen globalen Erwärmung der Fall gewesen wäre (vgl. Abb. 2 im Anhang). Zudem wurde im Modell auch die Datenbank der Emissionspfade aktualisiert, die nun die neueren Szenarien aus dem AR6 WG III nutzt. Im AR6 WG I wurde die ältere Szenariendatenbank des SR1.5-Sonderberichts verwendet (IPCC 2018). Detailliertere Erläuterungen zu den methodischen Aktualisierungen gegenüber IPCC AR6 WG I finden sich im Anhang. Die auf IPCC AR6 basierenden Budgets sind in Tabelle 1 zur direkten Vergleichbarkeit mit den Budgets von 2022 aufgeführt. Alle Budgetzahlen im Text und in den Abbildungen beziehen sich jedoch auf die globalen CO2-Budgets von FORSTER et al. (2023).

Durch die methodisch verbesserten globalen Budgetzahlen sowie die seit der letzten Aktualisierung verursachten Emissionen und die gestiegene globale Durchschnittstemperatur sind die noch verbleibenden CO2-Budgets kleiner geworden: Die nach SRU-Methode berechnete Obergrenze für einen gerechten Anteil Deutschlands am globalen CO2-Budget für 1,5 °C ist bereits aufgebraucht (dabei werden derzeit weitgehend spekulative Maßnahmen wie eine künftige Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre oder Budgetzukäufe im Ausland nicht berücksichtigt). Das CO2-Budget für eine Erwärmung von maximal 1,75 °C reicht bei 67 % Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung und linearer Emissionsreduktion bis zur Treibhausgasneutralität noch rund 12 Jahre. Wenig besser sieht es in der EU aus: Hier zeichnet sich ab, dass die Budgets für 1,5 °C in den nächsten Jahren überschritten werden. Das Budget für 1,75 °C bei 67 % Wahrscheinlichkeit reicht bei linearer Emissionsreduktion noch für 22 Jahre.

Tabelle 1: Vorschlag des SRU: Maximale CO2-Budgets ab Anfang 2024

Tabelle 1: Vorschlag des SRU: Maximale CO2-Budgets ab Anfang 2024

Hinweise:

- Das deutsche CO2-Budget für 1,5 °C/50 % ist in der Tabelle positiv, jedoch dürfte die dort angegebene Menge an CO2-Emissionen bereits im ersten Viertel des Jahres 2024 ausgestoßen worden sein.

- Die betrachteten CO2-Emissionen schließen LULUCF-Emissionen ein.

- Aktualisierte globale Budgetzahlen werden nicht nur in FORSTER et al. (2023), sondern auch in LAMBOLL et al. (2023) angegeben (dort für zwei Varianten: „default update“ und „recommended update“). In letzterer Publikation werden jedoch Unsicherheiten, die mit dem weiteren Verlauf und Einfluss der Nicht-CO2-Treibhausgasemissionen zu tun haben, in der Darstellung der Ergebnisse anders einbezogen als in FORSTER et al. (2023). Insbesondere die Werte für Wahrscheinlichkeiten größer oder kleiner als 50 % sind damit nicht direkt mit denen von FORSTER et al. (ebd.) sowie dem IPCC AR6 (IPCC 2021b) vergleichbar. FORSTER et al. (2023) bieten dagegen eine bessere Vergleichbarkeit zu den IPCC-Berichten, weshalb es als Grundlage für das vorliegende Update der deutschen Budgetzahlen verwendet wird. Zum Vergleich: Das deutsche CO2-Budget für 1,5 °C/50 % beläuft sich mit den Zahlen von LAMBOLL et al. (2023) auf 1,0 Gt CO2 (default update) bzw. 0,3 Gt CO2 (recommended update). Das CO2-Budget für die EU beläuft sich mit den Zahlen von LAMBOLL et al. (ebd.) für den Fall 1,5 °C/50 % auf 13,7 Gt CO2 (default update) bzw. 9,6 Gt CO2 (recommended update). Für weitere Erläuterungen siehe Anhang.

Quellen: 1 IPCC 2021b; 2 FORSTER et al. 2023; UBA 2024a; LAMBOLL et al. 2023; FRIEDLINGSTEIN et al. 2023

Die Wahl einer Budgetverteilung nach Bevölkerungsanteil an der Weltbevölkerung ist sowohl mit Blick auf ethische Fragen als auch aus Sicht internationaler Klimapolitik ein gut begründbarer, pragmatischer Weg für die Bestimmung einer gerechten und ausreichenden Budgetobergrenze (s. SRU 2022, Frage 9): Sie stellt unter denkbaren alternativen Verteilungsprinzipien einen Mittelweg zwischen internationaler Klimagerechtigkeit und den Ergebnissen von Analysen zur ökonomischen Optimalität der globalen Verteilung der Emissionsreduktion dar. Letztere bevorteilen in der Regel Staaten mit hohen Emissionen, da diese in besonderem Ausmaß von den bestehenden fossilen Infrastrukturen abhängig sind, was wirtschaftliche Implikationen von internationaler Bedeutung hat. Außerdem böten, so wird argumentiert, die makroökonomisch günstigsten Lösungen die besten Möglichkeiten zu realen Fortschritten beim Klimaschutz. Dem steht jedoch entgegen, dass aus Sicht der Klimagerechtigkeit (dem Verursacherprinzip entsprechend) diejenigen Industriestaaten, die einen Großteil der historischen Treibhausgasemissionen und damit der Erderhitzung verursacht haben, eine besonders große Verantwortung zur schnellen Emissionsreduktion tragen. Dies stellte schon 2009 der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) fest, als er der Bundesregierung das Prinzip des CO2-Budgets erstmals empfahl (WBGU 2009). Zudem kann die bessere ökonomische, technische und strukturelle Handlungsfähigkeit der reichen Länder als zusätzliches Argument für einen noch umfassenderen Beitrag dieser Länder zum Klimaschutz herangezogen werden. Das legt auch das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten des Klimaabkommens von Paris (Art. 2.2) nahe. Hierauf beziehen sich Staaten mit geringen historischen oder aktuellen Emissionen und betonen bei internationalen Klimaverhandlungen regelmäßig die Notwendigkeit, dass Industriestaaten mit hohen Emissionen eine Vorreiterrolle übernehmen.

Die Berechnungsmethode des SRU wählt durch ihren Bezug auf den Bevölkerungsanteil Deutschlands einen Mittelweg zwischen diesen beiden Standpunkten. Es lässt sich aber exemplarisch veranschaulichen, welche Auswirkungen veränderte Annahmen entsprechend dieser beiden Positionen auf die Berechnung hätten:

- Würden das Verursacherprinzip als Ausdruck internationaler Klimagerechtigkeit und damit die historischen Emissionen Deutschlands stärker berücksichtigt, könnte statt 2016 das Jahr 1992 als Basisjahr gewählt werden. Damals wurde die Klimarahmenkonvention der UN als Grundlage der internationalen Klimapolitik, insbesondere auch des späteren Klimaabkommens von Paris, verabschiedet und von 154 Staaten unterzeichnet. In diesem Fall wäre Deutschlands CO2-Budget selbst für das Temperaturziel von 1,75 °C bereits seit vielen Jahren überschritten.

- Würde stattdessen aufgrund wirtschaftlicher und politischer Erwägungen die Abhängigkeit der Industrieländer von fossilen Infrastrukturen mit ihren höheren gegenwärtigen Emissionen und deren Rolle im Welthandel stärker berücksichtigt, könnte zur Illustration der Auswirkungen der hypothetische Fall untersucht werden, dass Deutschland pauschal ein 25 % größerer Anteil zugestanden würde, als sich nach dem Bevölkerungsanteil ergäbe. Dann wären die Budgets für 1,5 °C zwar nicht aufgebraucht, aber trotzdem sehr klein und lägen bei 1,5 Gt CO2 (67 % Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung) bzw. 1,6 Gt CO2 (50 %). Sie wären bei linearer Emissionsreduktion 2026 bzw. 2029 aufgebraucht. Das Budget für 1,75 °C (67 %) beliefe sich auf 6,1 Gt CO2 und würde bei linearer Emissionsreduktion bis 2044 reichen.

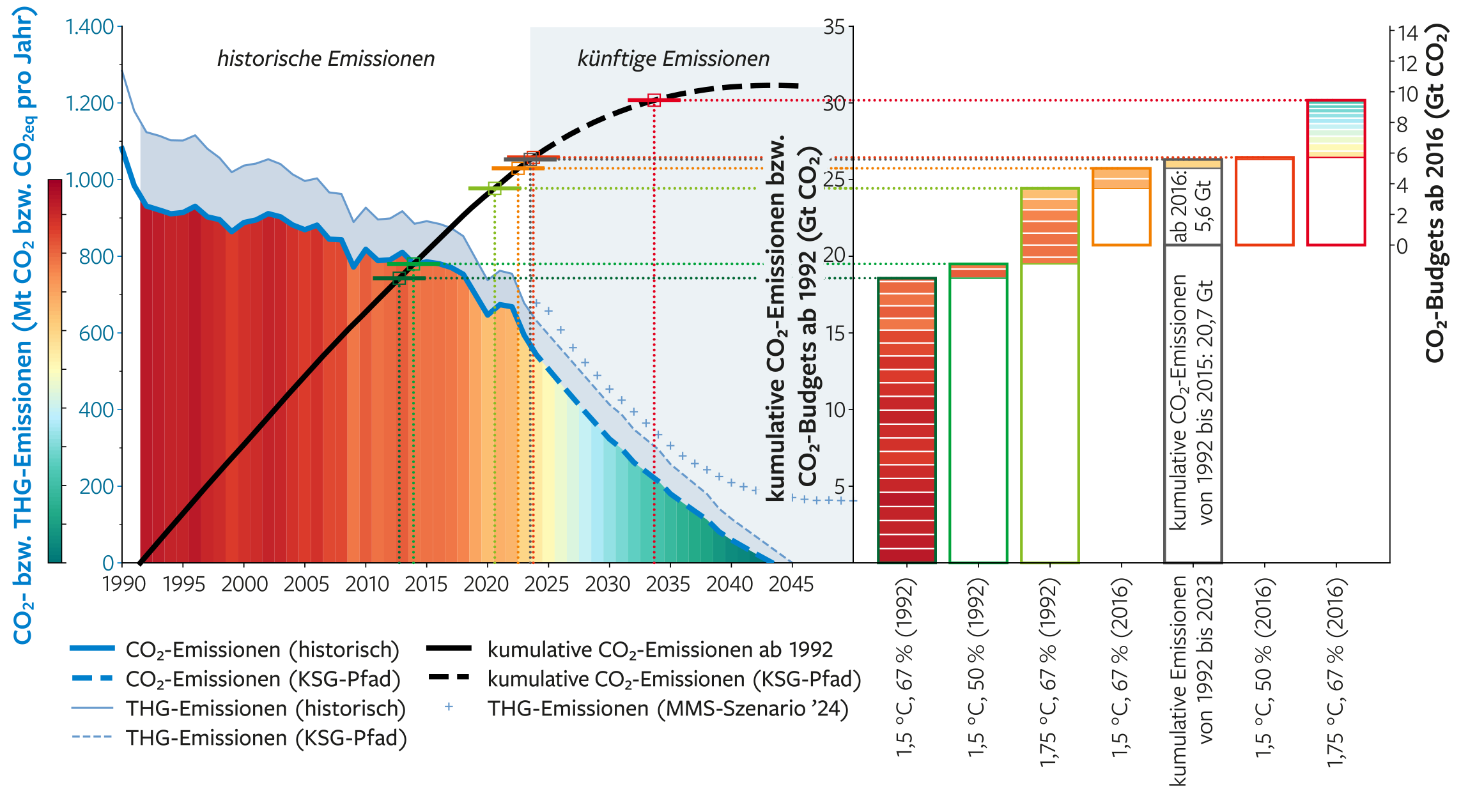

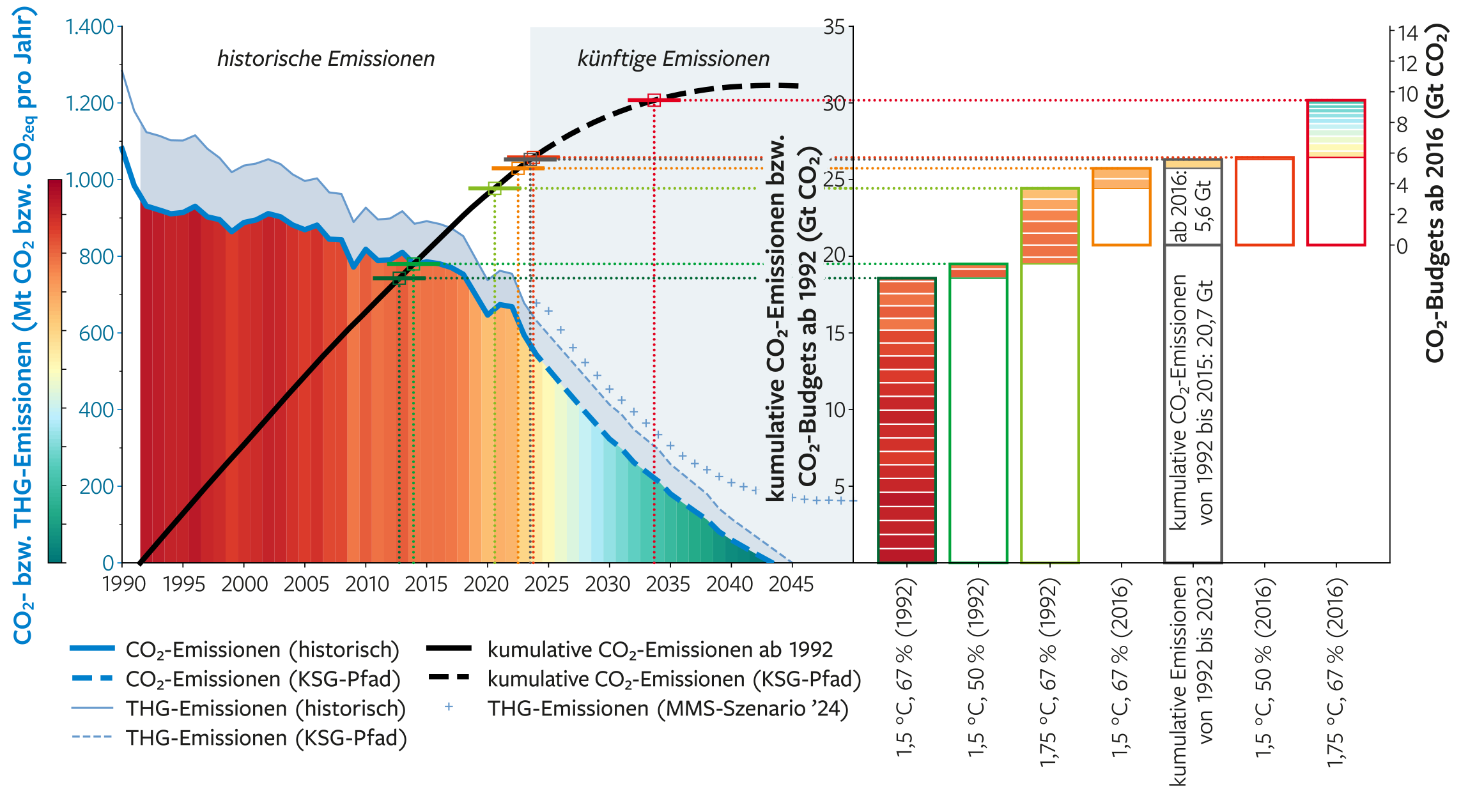

Abbildung 1 zeigt links den historischen Verlauf der CO2-Emissionen (blaue Linie) in Deutschland sowie die sich daraus ergebenden kumulativen CO2-Emissionen (schwarze Linie). Die Balken im rechten Teil der Abbildung entsprechen verschiedenen CO2-Budgets, die je nach Temperaturziel, Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung und gewähltem Basisjahr unterschiedlich groß ausfallen. Es wird deutlich, dass alle Budgets mit Basisjahr 1992 bereits überschritten wurden und lediglich das 1,75 °C-Budget bei 67 % Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung und Basisjahr 2016 noch Handlungszeiträume offen lässt (s. a. Tab. 1).

Unter bestimmten Annahmen (s. Anhang) lässt sich auch aus dem KSG ein CO2-Reduktionspfad ableiten (blau gestrichelte Linie). Würde dieser eingehalten, würde das Budget für 1,75 °C (67 %) etwa 2033 überschritten. Wird also argumentiert, dass die deutsche Klimapolitik einem 1,5 °C-Pfad entspricht, müsste nachvollziehbar transparent gemacht werden, welche Annahmen bzw. analytischen Ergebnisse (z. B. Beitrag negativer CO2-Emissionen) dieser Aussage zugrunde liegen. Zudem müssten entsprechende Maßnahmen erfolgen, damit diese Annahmen eingehalten werden können. Nach Berechnungsweise des SRU liegt der Pfad des KSG oberhalb eines Pfades für 1,75 °C (67 %), aber noch deutlich unter 2 °C (SRU 2022, Frage 13). Die gesetzlichen deutschen Klimaziele einzuhalten, wäre daher auch im internationalen Vergleich angesichts der damit verbundenen Herausforderungen ein sehr beachtlicher Erfolg. Die verbleibende Lücke zum vielfach erklärten Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, muss aus Sicht des SRU beziffert und politisch diskutiert werden.

Abbildung 1: CO2-Budgets und Verlauf der jährlichen und kumulativen Emissionen

Abbildung 1: CO2-Budgets und Verlauf der jährlichen und kumulativen Emissionen

Die Abbildung veranschaulicht den Zusammenhang zwischen historischen bzw. aus dem KSG abgeleiteten künftigen CO2-Emissionen (dicke blaue Linie und eingefärbte Streifen bzw. Balken), kumulativen CO2-Emissionen (schwarze Linie) und den verschiedenen CO2-Budgets (Balken). Die gepunkteten Linien, die den rechten und linken Teil der Abbildung verbinden, verdeutlichen, wann die jeweiligen Budgets überschritten wurden oder gemäß dem dargestellten KSG-Pfad überschritten werden. Da sich die dargestellten Budgets auf zwei verschiedene Basisjahre beziehen, sind rechts zwei entsprechende y-Achsen angelegt und die Budgets mit Basisjahr 2016 „schweben“ auf Höhe der Nulllinie der zugehörigen rechten y-Achse. Bei Berücksichtigung der historischen kumulativen Emissionen von 1992 bis einschließlich 2015 (unterer Teil des schwarz umrandeten Balkens) lassen sich die Budgets mit den verschiedenen Basisjahren direkt miteinander vergleichen. Die Budget-Balken sind entsprechend der links abgebildeten Farbskala so ausgefüllt, dass die darin gestapelten kleinen Balken farblich und in ihrer Höhe den historischen Emissionen entsprechen, die im jeweiligen Budget enthalten waren oder noch sind. Dargestellt sind außerdem die historischen und gemäß KSG-Pfad verlaufenden künftigen Treibhausgas-(THG-)Emissionen (dünne blaue Linie) sowie gemäß dem „Mit-Maßnahmen-Szenario“ (MMS) und „Mit-weiteren-Maßnahmen-Szenario“ (MWMS) des aktuellen Projektionsberichts für Deutschland (kleine blaue Marker)1. Alle dargestellten Daten zu CO2- und THG-Emissionen schließen Emissionen bzw. Senken im LULUCF-Sektor ein.

SRU, eigene Darstellung; Datenquellen: UBA 2024a; 1 UBA 2024b; KSG (zur Ableitung des Emissionspfades aus dem KSG s. Anhang)

Es gibt mehrere Wege, das erheblich größere Emissionsbudget für Deutschland zu rechtfertigen, das sich aus dem Reduktionspfad des KSG implizit ergibt. Sie werden jedoch in der öffentlichen Diskussion selten transparent gemacht und wissenschaftlich durchaus kontrovers diskutiert, da sie nach heutigem Stand zum Teil nur rechnerisch realisierbar sind. Auch die ökonomisch optimierten globalen Dekarbonisierungspfade, auf denen ein Großteil der klimaökonomischen Szenarien des IPCC zur Abschwächung des Klimawandels beruht (IPCC 2022), nutzen diese Verfahrensweisen, um Klimaziele zu möglichst geringen wirtschaftlichen Kosten zu erreichen. Es handelt sich um folgende drei Ansatzpunkte:

- Negativemissionen: Erstens wird oft angenommen, dass ein Teil heute zu viel emittierten CO2 künftig wieder aus der Atmosphäre entnommen werden kann (carbon dioxide removal – CDR) (SRU 2022, Frage 15). Dies erlaubt es, den Emissionsreduktionspfad zunächst flacher zu gestalten. Die dafür benötigten Verfahren sind bisher jedoch nur ansatzweise verfügbar und nach heutigem Stand energieintensiv und teuer. Kosten und Risiken werden auf künftige Generationen verschoben. Die Kompensation von Emissionen durch Negativemissionen sollte auch künftig vor allem zur Kompensation unvermeidbare Restemissionen erfolgen.

- Emissionsminderungen im Ausland: Zweitens wird diskutiert, dass ein Teil der Reduktionsverpflichtungen Deutschlands in anderen Weltregionen verwirklicht werden könnte (SRU 2022, Frage 16). Auch dies führt zu einem weniger steilen nationalen Reduktionspfad, obwohl es derzeit keine Vereinbarungen oder finanzielle Vorkehrungen für die Übernahme von Teilen der Emissionsbudgets anderer Länder gibt.

- Neutralitätszieljahre: Drittens wird implizit zugrunde gelegt, dass alle Staaten ihre Emissionen mehr oder weniger im Proporz zu den derzeitigen Emissionen bis zu einem gemeinsamen weltweiten Zieldatum für Treibhausgasneutralität reduzieren. Dies schreibt jedoch die aktuellen überdurchschnittlichen Emissionen von viel emittierenden Industriestaaten auch weiterhin fest („grandfathering“).

Selbst wenn man solche Annahmen für plausibel oder aus wirtschaftlichen und politischen Gründen für notwendig hält, würde ein international faires, nationales CO2-Budget auf der Grundlage der Berechnungsmethode des SRU den notwendigen Maßstab für eine transparente Bewertung liefern. Würden Staaten für ihre nationale Klimapolitik jeweils diejenige Argumentationsweise wählen, die sie selbst bevorteilt, addierten sich alle nationalen Beiträge zu erheblich mehr als dem verfügbaren globalen CO2-Budget. Dies ist derzeit noch in erheblichem Maße der Fall (UNEP 2023). Die auch im Anpassungsprozess des Klimaabkommens von Paris vorgesehene Steigerung des Ambitionsniveaus erfordert, sich hier in Richtung eines fairen Budgets zu bewegen.

3. Verantwortung: Was folgt aus der Überschreitung des 1,5 °C-Budgets?

Aufgebrauchte CO2-Budgets werfen die Frage auf, wie Politik und Gesellschaft mit der Zielverfehlung umgehen sollen. Wissenschaftlich gut belegt ist, dass immense Schäden und Verluste drohen, wenn die Temperaturziele des Pariser Klimaabkommens nicht eingehalten werden (IPCC 2022; 2021a). Alle Regionen der Erde werden von der Klimaerhitzung massiv betroffen sein, auch Deutschland. Verschiebungen in den Zirkulationsmustern in Atmosphäre und Ozean haben großräumige Auswirkungen. Schon heute leiden insbesondere Staaten und Bevölkerungsgruppen mit weniger Wirtschaftskraft und Einfluss, die selbst am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, an ernsten Folgen (UN 2023). Budgetüberschreitungen sollten daher vor allem Anlass sein, sich erneut die katastrophalen Auswirkungen einer zu zögerlich begrenzten Klimaerhitzung vor Augen zu führen und Klimaschutz noch stärker zu priorisieren. Dies ist herausfordernd in einer Zeit, in der eine Reihe von Krisen und Kriegen politische Aufmerksamkeit bindet und politischer Populismus zunimmt. Dennoch bleibt der Befund zutreffend, dass die heutigen Generationen über die Folgen des Klimawandels sowie die weitere Entwicklung für Jahrzehnte und Jahrhunderte entscheiden. Auswirkungen wie Überschwemmungen, Brände oder Dürren, insbesondere aber die klimabedingten Veränderungen der Ökosysteme der Erde, werden das Leben aller Menschen (sowie aller anderen Lebewesen) erheblich prägen und verändern – und auf vielfältige Weise auch gefährden. Daher ist es notwendig, nach der Überschreitung des fairen nationalen Beitrags zur Einhaltung der Klimagrenze von 1,5 °C mit umso größeren Anstrengungen innerhalb und außerhalb Deutschlands einen möglichst fairen Beitrag dazu zu leisten, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass diese Grenze durch die globalen Emissionen dauerhaft überschritten wird.

Die 1,5 °C-Grenze bleibt dennoch der wissenschaftlich gut begründete, relevante Bezugspunkt, an dem sich Überschreitungen messen lassen müssen. Hinsichtlich des aufgebrauchten fairen deutschen Beitrags zu ihrer Einhaltung sollte daher die Frage der politischen und moralischen Verantwortung für die bewirkten Schäden und Verluste in der Diskussion um Emissionsreduktionen verstärkt Beachtung finden. Dies gebieten nicht nur grundlegende ethische Prinzipien der Verursacherverantwortung. Die politische Auseinandersetzung mit der Frage nach Verantwortung und Haftung für die Folgen von Überschreitungen ist darüber hinaus auch wichtig, um die Glaubwürdigkeit der internationalen Klimapolitik zu erhalten. Sie ist im Völkerrecht derzeit allerdings noch wenig verankert.

Nach Auffassung des SRU sollte daher Folgendes unternommen werden:

- Das Ausmaß der Zielverfehlung ist durch das CO2-Budget transparent zu machen, indem statt Restbudgets nun Überschreitungsbudgets ausgewiesen werden.

- Aus Gründen der Klimagerechtigkeit sollten sich Deutschland und die EU zu den mitverursachten Schäden und Verlusten bekennen sowie die Frage der Entschädigung betroffener Staaten hierfür glaubwürdig in die Diskussion aufnehmen. In einem weiterentwickelten Völkerrecht könnten bei einer Verfehlung der Pariser Klimaschutzziele auf die hierfür wesentlich verantwortlichen Staaten vermehrt auch Haftungsrisiken zukommen. Welche Staaten wie stark in der Verantwortung stehen, könnte daran festgemacht werden, wie groß deren bisheriger Beitrag zur Klimaerwärmung war, wie stark profitiert wurde und wie zahlungskräftig sie sind (Verursacher-, Nutznießer- und Leistungsfähigkeitsprinzip, s. BAATZ 2016). Dies hätte unter anderem zur Folge, dass Staaten ein größeres Eigeninteresse daran hätten, die Zielverfehlung so gering wie möglich zu halten, um die Folgen der Überschreitung und damit verbundene finanzielle Risiken zu minimieren.

4. Einordnung: CO2-Budgetierung im Kontext aktueller politischer Debatten

Abschließend werden im Folgenden einige ausgewählte Bezugspunkte zwischen einem fairen deutschen CO2-Budget und klimapolitischen Diskussionen auf Ebene der Bundesländer, des Bundes, der EU und global angesprochen.

Der SRU hat empfohlen, Vor- und Nachteile einer Verteilung des deutschen CO2-Budgets auf die Bundesländer zu diskutieren (SRU 2022, Frage 19). Um das nationale Reduktionsziel zu erreichen, müssen auch Bundesländer und Kommunen zu einem Reduktionspfad beitragen, der rechtzeitig zu Netto-Null-Emissionen führt. Zwar ist die Klimaschutzpolitik auf Bundesebene an Sektoren orientiert, jedoch könnten Budgets auf Ebene der Bundesländer ergänzend zu mehr Transparenz beitragen. Sie machen Klimaschutzfortschritte oder -defizite sowie das Ambitionsniveau des jeweiligen Bundeslandes erkenn- und bewertbar. In dieser Hinsicht können sie auch Druck auf die sektorale Steuerung auf Bundesebene ausüben. Offen ist hierbei allerdings die Frage nach einer gerechten Budgetverteilung. Mögliche Verteilschlüssel wurden wissenschaftlich untersucht (ROPERS 2023). Auch die Bundesländer haben – wie vom SRU angeregt – analysiert, wie sie Treibhausgasminderungsbeiträge methodisch sinnvoll und gerecht aufteilen können (UMK 2023). Dabei wurden für alle Verteilungskriterien Vor- und Nachteile identifiziert, sodass kein Ansatz uneingeschränkt empfohlen wurde (ebd.). Diskutiert wurde auch, eine Kombination von Ansätzen zu verwenden, nämlich 1) grundsätzlich gleiche Minderungsraten in den Sektoren zu verfolgen, 2) diese anhand landesspezifischer Reduktionspotenziale zu modifizieren und 3) die vom SRU ausgewiesenen Budgets zur Orientierung heranzuziehen (ebd., S. 10). Ein solches Vorgehen der Bundesländer hält der SRU für sinnvoll. Zumindest sollten die kumulativen Emissionen, die sich implizit aus den Klimaplänen und -gesetzen einzelner Bundesländer ergeben, explizit ausgewiesen werden. Dies würde den in der Budgetlogik notwendigen Ausgleich temporärer Überschreitungen verbindlicher machen.

Die zahlenmäßige Festschreibung des kumulativen CO2-Budgets, das aus dem Pfad des KSG folgt, wäre auch auf Bundesebene ein wichtiger ergänzender Baustein. Bisher war der Expertenrat für Klimafragen (ERK 2023a) davon ausgegangen, dass die bisher umgesetzten, beschlossenen und geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz mit einer „kumulierten Zielerreichungslücke“ gegenüber dem KSG bis 2030 einhergehen würden. Ob sich diese Bewertung auf Basis der aktuellsten Daten ändert, bleibt abzuwarten. Sollte sich eine Lücke abzeichnen, müsste diese nachfolgend ausgeglichen oder die Klimaneutralität schon früher erreicht werden, wenn die durch das KSG vorgesehene maximale Gesamtmenge der Treibhausgasemissionen bis zur Klimaneutralität nicht überschritten werden soll. Weiterhin fehlt dem ERK das Mandat, die Angemessenheit der deutschen Ziele zu untersuchen und potenziell auch zu bewerten, zum Beispiel durch Abgleich mit einem fairen nationalen Beitrag zum internationalen Klimaziel. Aus Sicht des SRU ist das Mandat des ERK zur Bewertung der Klimapolitik der Bundesregierung insofern unvollständig und sollte entsprechend erweitert werden.

Der europäische Klimarat (European Scientific Advisory Board on Climate Change – ESABCC) hat für die EU ebenfalls das Prinzip eines Emissionsbudgets aufgegriffen (ESABCC 2023). Bei dem vorgeschlagenen Treibhausgasbudget (11 bis 14 Gt CO2eq zwischen 2030 und 2050 bzw. 52 bis 55 Gt CO2eq ab 2020) handelt es sich jedoch auch nach eigener Aussage des ESABCC nicht um ein Budget, das aus dem globalen Budget nach einem Verteilungsprinzip abgeleitet wurde (ebd.; vgl. CO2-Budget für die EU nach SRU-Methode, Tab. 1). Es quantifiziert vielmehr die kumulativen Emissionen, die mit einem ambitionierten, aber technisch und politisch als realisierbar eingeschätzten Reduktionspfad einhergehen. Dieser Pfad sieht bis 2040 eine 90- bis 95%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 vor. Auf diese Empfehlung des ESABCC beruft sich auch die Europäische Kommission in ihrem aktuellen Vorschlag eines Emissionsreduktionsziels von 90 % bis 2040 gegenüber 1990 (Europäische Kommission 2024). Der ESABCC (2023, S. 10 und 48) räumt ein, dass auch mit einem solchen Reduktionspfad eine Lücke zu einem als fair zu bezeichnenden Budget bestehen bleibt. Daher werden zusätzliche, durch die EU zu finanzierende Klimaschutzmaßnahmen außerhalb der EU empfohlen, um der Verantwortung für einen fairen Beitrag zum internationalen Klimaschutz gerecht werden zu können (ebd.).

Der SRU schließt sich Empfehlungen an (vgl. u. a. zuletzt den offenen Brief zahlreicher Organisationen und Wissenschaftler:innen an die Europäische Kommission und den ESABCC vom 8. Januar 2024, s. ALLESSON et al. 2024), dass bei Emissionsreduktionszielen regulatorisch drei Kategorien klar zu unterscheiden und mit jeweils eigenen Zielen zu unterlegen sind: 1) die Reduktion der Brutto-Treibhausgasemissionen, 2) die Netto-Aufnahme von CO2 durch Landsenken (z. B. durch Wälder, Moore und landwirtschaftliche Böden) und 3) die zusätzliche permanente Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre durch CDR-Verfahren. Dies erhöht die Transparenz bei der Verrechnung von Reduktionszielen mit künftigen Extraktionen von CO2 aus der Atmosphäre. Es unterstützt zudem die Förderung, den Ausbau und den Schutz von CO2-Senken an Land, die teilweise nur temporärer Natur und zudem für Veränderungen des Managements sowie der Umweltbedingungen anfällig sind. Schließlich würden so auch die angestrebten Potenziale zusätzlicher technischer CO2-Speicherung in permanente Lager transparent quantifiziert.

Die bisher erzielten Fortschritte im internationalen Klimaschutz haben zwar dazu geführt, dass die globale Erwärmung mit mittlerer Wahrscheinlichkeit unterhalb von 3 °C bleibt, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden (UNEP 2023). Die Summe der Maßnahmen reicht jedoch nicht aus, um die Erwärmung auf deutlich unter 2 °C oder gar auf maximal 1,5 °C zu begrenzen, sondern bestenfalls auf etwa 2,5 °C. Im Abschlussdokument des ersten „Global Stocktake“ im Rahmen der Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP28 hat die internationale Staatengemeinschaft explizit zum Ausdruck gebracht, dass das mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbarte verbleibende globale CO2-Budget inzwischen klein ist und rapide erschöpft wird (UNFCCC 2023). Dies spiegelt sich unabhängig von der Berechnungsweise auch in den Zahlen zum verbleibenden deutschen CO2-Budget wider.

Anhang

Methodische Aktualisierungen bei der Berechnung globaler CO2-Budgets

Nachfolgend werden zum besseren Verständnis einige Aspekte der Aktualisierung des global noch verbleibenden CO2-Restbudgets gegenüber den Angaben im IPCC AR6 (IPCC 2021b) erläutert. Die Aktualisierungen durch FORSTER et al. (2023) und LAMBOLL et al. (2023) sind methodisch mit der Vorgehensweise von IPCC AR6 (IPCC 2021b) kompatibel, führen diese also fort. Jedoch werden in den neuen Studien die seither erfolgten Emissionen sowie die gestiegene Erderwärmung berücksichtigt und das methodische Vorgehen wird sowohl aktualisiert als auch bei einzelnen Komponenten vertiefend erweitert. Für Details wird auf die originalen Veröffentlichungen verwiesen. Im Einzelnen:

- Der MAGICC-Emulator, eine Art vereinfachtes Klimamodell, das im Kontext der Berechnung der verbleibenden globalen CO2-Budgets angewendet wird, wurde vom Bericht der WG I im IPCC AR6 zum Bericht der WG III von Version 7.5.1 auf Version 7.5.3 aktualisiert. Diese neuere MAGICC-Version wurde auch in den jüngsten Budget-Updates (FORSTER et al. 2023; LAMBOLL et al. 2023) verwendet. Durch das Update dieses Emulators wird der (kühlende) Beitrag von Aerosolen größer eingeschätzt als zuvor. Durch die Abnahme des Aerosoleintrags in die Atmosphäre im Zuge der globalen Anstrengungen zur Emissionsreduktion schwächt sich dieser kühlende Effekt künftig (stärker als bisher berücksichtigt) ab (FORSTER et al. 2023). Dadurch verringern sich die verbleibenden globalen CO2-Budgets deutlich (vgl. Abb. 2), worauf bereits im Beitrag der WG III zum IPCC AR6 hingewiesen wurde (LAMBOLL et al. 2023).

- Der FaIR-Emulator hingegen, der von LAMBOLL et al. (2023) zusätzlich verwendet wird, führt zu geringeren Erwärmungsbeiträgen durch Nicht-CO2-Treibhausgase, was zu größeren CO2-Budgets führt (FORSTER et al. 2023; Abb. 2).

- Beide Update-Publikationen (FORSTER et al. 2023; LAMBOLL et al. 2023) verwenden außerdem die Szenarien-Datenbank, die auch im IPCC AR6 WG III zugrunde gelegt wurde. In den Budget-Berechnungen des IPCC AR6 WG I wurden hingegen die Szenarien aus dem SR1.5-Bericht verwendet (IPCC 2018).

- Im „recommended update“ von LAMBOLL et al. (2023) werden zudem weitere methodische Modifikationen vorgenommen, die als Erweiterung gegenüber der bisherigen (im „default update“ aktualisierten) IPCC-Methodik betrachtet werden. Den größten Effekt auf das 1,5 °C-Budget (50 %) hat beispielsweise die Berücksichtigung der Erwärmung durch Nicht-CO2-Treibhausgase nach dem Erreichen von CO2-Neutralität.

- Die Änderungen des verbleibenden globalen CO2-Budgets zwischen der Schätzung im letzten IPCC-Bericht (IPCC 2021b) und den beiden nach aktualisierter, aber konsistenter Methodik erstellten Schätzungen (FORSTER et al. 2023; LAMBOLL et al. 2023) sind relativ groß im Verhältnis zur Größe der verbleibenden Budgets (s. grüne Balken in Abb. 2, links). Zum Teil wirken diese Änderungen aber nur deshalb so groß, weil das verbleibende Budget inzwischen so klein ist.

Abbildung 2: Globales CO2-Budget ab 2023 (links) und ab 1850 (rechts)

Abbildung 2: Globales CO2-Budget ab 2023 (links) und ab 1850 (rechts)

Globales CO2-Budget für 1,5 °C (50 %) ab 2023 (grüne Balken) nach IPCC AR6 WG I (IPCC 2021b) (aktualisiert auf 2023, d. h. globale CO2-Emissionen von 2020 bis 2022 abgezogen), LAMBOLL et al. (2023) („default update“ und „recommended update“) und nach FORSTER et al. (2023) sowie negative bzw. positive Budget-Effekte der methodischen Änderungen (rote bzw. blaue schwebende Balken) in LAMBOLL et al. (2023). Links ist das Basisjahr der Budgets 2023, rechts 1850.

Quellen: links: LAMBOLL et al. 2023, verändert und ergänzt um Daten aus FORSTER et al. 2023; IPCC 2021b; rechts: SRU, eigene Darstellung; Datenquellen: LAMBOLL et al. 2023; FORSTER et al. 2023; IPCC 2021b; FRIEDLINGSTEIN et al. 2023

- Bezogen auf Deutschland wirken die Unterschiede noch gravierender (vgl. Abb. 3, links). Das liegt daran, dass das nach Ansicht des SRU faire CO2-Budget für Deutschland so gut wie erschöpft ist. Betrachtet man das Budget, das Deutschland ab 2016 zur Verfügung stand (Abb. 3, rechts), so fallen die relativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien deutlich geringer aus.

Abbildung 3: Deutsches CO2-Budget (1,75 °C, 50 %) ab 2024 (links) und ab 2016 (rechts)

Abbildung 3: Deutsches CO2-Budget (1,75 °C, 50 %) ab 2024 (links) und ab 2016 (rechts)

Verbleibendes CO2-Budget für 1,5 °C (50 %) für Deutschland (blaue Balken) ab 2024 (links) und ab 2016 (rechts) sowie zum Größenvergleich deutsche CO2-Emissionen (graue Balken) in 2022 (links) bzw. von 2016 bis 2023 (rechts). „L-default“ und „L-recomm.“ stehen für das „default update“ bzw. das „recommended update“ von LAMBOLL et al. (2023). Das basierend auf IPCC AR6 (IPCC 2021b) verbleibende Budget wurde durch Abzug der CO2-Emissionen in Deutschland in den Jahren 2022 und 2023 auf das Basisjahr 2024 angepasst.

SRU, eigene Darstellung; Datenquellen: LAMBOLL et al. 2023; IPCC 2021b; UBA 2024a; FORSTER et al. 2023

Ableitung eines CO2-Pfades aus dem KSG

Da das KSG keine gesonderten Höchstwerte für die CO2-Emissionen vorgibt, beruht der in Abbildung 1 dargestellte, dem KSG entsprechende CO2-Pfad auf einigen Annahmen: a) Die Lücken im KSG werden durch Interpolation aufgefüllt; b) die Nicht-CO2-Emissionen im LULUCF-Sektor bleiben konstant bei jährlich 7,7 Mt CO2eq; c) in 2045 liegt der Anteil von CO2 an den verbleibenden Brutto-Treibhausgasemissionen (jeweils ohne LULUCF) bei 50 %; d) der CO2-Pfad (ohne LULUCF) wird berechnet als Mittelwert aus zwei Pfaden: 1) lineare Abnahme des Anteils der CO2- an den Treibhausgasemissionen und 2) lineare Abnahme der Differenz zwischen Treibhausgas- und CO2-Emissionen (jeweils ohne LULUCF). In Abbildung 4 sind die vom KSG vorgeschriebenen Ziele sowie die durch Interpolation und auf Basis der Annahmen abgeleiteten Emissionspfade dargestellt.

Abbildung 4: THG-Pfad nach KSG und abgeleiteter CO2-Pfad

Abbildung 4: THG-Pfad nach KSG und abgeleiteter CO2-Pfad

Dargestellt sind die Pfade für die künftige Entwicklung der maximalen mit dem KSG zu vereinbarenden THG-Emissionen sowie die unter den oben beschriebenen Annahmen aus dem KSG abgeleiteten CO2-Pfade. Rote bzw. grüne Marker: durch KSG konkret vorgegebene Höchstwerte (ohne bzw. mit LULUCF); graue bzw. grüne Linie: durch Interpolation ergänzter KSG-Pfad für THG insgesamt; blaugraue bzw. blaue Linie: abgeleiteter CO2-Pfad.

SRU, eigene Darstellung; Datenquellen: UBA 2024a; KSG

Literatur

Allesson, J., Bijma, J., Bourgeois, T. et al. (2024): Open letter calling for a firewall between carbon emissions, land sequestration and permanent removals in the EU. To European Commission and ESABCC, Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action Ottmar Edenhofer, Chair European Scientific Advisory Board on Climate Change. Brussels, 8 January 2024. Brüssel. https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2024/01/High-Level-Letter-w_-Logos-signatories-rev.-15_02.pdf (01.03.2024).

Baatz, C. (2016): Compensating victims of climate change in developing countries: Justification and realization. Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Philosophische Fakultät, Dissertation.

ERK (Expertenrat für Klimafragen) (2023a): Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022. Prüfung und Bewertung der Emissionsdaten gemäß § 12 Abs. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz. Berlin: ERK. https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2023/05/ERK2023_Pruefbericht-Emissionsdaten-des-Jahres-2022.pdf (12.10.2023).

ERK (2023b): Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzprogramms 2023. Gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 3 Bundes-Klimaschutzgesetz. Berlin: ERK. https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2023/09/ERK2023_Stellungnahme-zum-Entwurf-des-Klimaschutzprogramms-2023.pdf (01.03.2024).

ESABCC (European Scientific Advisory Board on Climate Change) (2023): Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ed9a16b-326f-11ee-83b8-01aa75ed71a1/language-en (01.03.2024).

Europäische Kommission (2024): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Securing our future. Europe’s 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society. COM(2004) 63 final. Strasbourg: Europäische Kommission.

Forster, P. M., Smith, C. J., Walsh, T., Lamb, W. F., Lamboll, R., Hauser, M., Ribes, A., Rosen, D., Gillett, N., Palmer, M. D., Rogelj, J., Schuckmann, K. von, Seneviratne, S. I., Trewin, B., Zhang, X., Allen, M., Andrew, R., Birt, A., Borger, A., Boyer, T., Broersma, J. A., Cheng, L., Dentener, F., Friedlingstein, P., Gutiérrez, J. M., Gütschow, J., Hall, B., Ishii, M., Jenkins, S., Lan, X., Lee, J.-Y., Morice, C., Kadow, C., Kennedy, J., Killick, R., Minx, J. C., Naik, V., Peters, G. P., Pirani, A., Pongratz, J., Schleussner, C.-F., Szopa, S., Thorne, P., Rohde, R., Rojas Corradi, M., Schumacher, D., Vose, R., Zickfeld, K., Masson-Delmotte, V., Zhai, P. (2023): Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence. Earth System Science Data 15 (6), S. 2295–2327.

Friedlingstein, P., O'Sullivan, M., Jones, M. W., Andrew, R. M., Bakker, D. C. E., Hauck, J., Landschützer, P., Le Quéré, C., Luijkx, I. T., Peters, G. P., Peters, W., Pongratz, J., Schwingshackl, C., Sitch, S., Canadell, J. G., Ciais, P., Jackson, R. B., Alin, S. R., Anthoni, P., Barbero, L., Bates, N. R., Becker, M., Bellouin, N., Decharme, B., Bopp, L., Brasika, I. B. M., Cadule, P., Chamberlain, M. A., Chandra, N., Chau, T.-T.-T., Chevallier, F., Chini, L. P., Cronin, M., Dou, X., Enyo, K., Evans, W., Falk, S., Feely, R. A., Feng, L., Ford, D. J., Gasser, T., Ghattas, J., Gkritzalis, T., Grassi, G., Gregor, L., Gruber, N., Gürses, Ö., Harris, I., Hefner, M., Heinke, J., Houghton, R. A., Hurtt, G. C., Iida, Y., Ilyina, T., Jacobson, A. R., Jain, A., Jarníková, T., Jersild, A., Jiang, F., Jin, Z., Joos, F., Kato, E., Keeling, R. F., Kennedy, D., Klein Goldewijk, K., Knauer, J., Korsbakken, J. I., Körtzinger, A., Lan, X., Lefèvre, N., Li, H., Liu, J., Liu, Z., Ma, L., Marland, G., Mayot, N., McGuire, P. C., McKinley, G. A., Meyer, G., Morgan, E. J., Munro, D. R., Nakaoka, S.-I., Niwa, Y., O'Brien, K. M., Olsen, A., Omar, A. M., Ono, T., Paulsen, M., Pierrot, D., Pocock, K., Poulter, B., Powis, C. M., Rehder, G., Resplandy, L., Robertson, E., Rödenbeck, C., Rosan, T. M., Schwinger, J., Séférian, R., Smallman, T. L., Smith, S. M., Sospedra-Alfonso, R., Sun, Q., Sutton, A. J., Sweeney, C., Takao, S., Tans, P. P., Tian, H., Tilbrook, B., Tsujino, H., Tubiello, F., Werf, G. R. van den, Ooijen, E. van, Wanninkhof, R., Watanabe, M., Wimart-Rousseau, C., Yang, D., Yang, X., Yuan, W., Yue, X., Zaehle, S., Zeng, J., Zheng, B. (2023): Global carbon budget 2023. Earth System Science Data 15 (12), S. 5301-5369.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2022): Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, New York: Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf (15.02.2023).

IPCC (2021a): Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, New York: Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf (20.03.2024).

IPCC (2021b): Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. Cambridge, New York: Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf (20.03.2024).

IPCC (2018): Global Warming of 1.5 °C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Geneva: IPCC. https://www.ipcc.ch/sr15/ (22.03.2022).

Lamboll, R. D., Nicholls, Z. R. J., Smith, C. J., Kikstra, J. S., Byers, E., Rogelj, J. (2023): Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budgets. Nature Climate Change 13, S. 1360–1367. https://doi.org/10.1038/s41558-023-01848-5. (01.03.2024)

Ropers, G. (2023): Let’s break it down: Kohlenstoffbudgets im Praxistest. Vortrag, Berliner Energietage, 04.05.2023, Berlin.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen) (2022): Wie viel CO2 darf Deutschland maximal noch ausstoßen? Fragen und Antworten zum CO2-Budget. Berlin: SRU. Stellungnahme. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2022_06_fragen_und_antworten_zum_co2_budget.pdf (16.09.2022).

SRU (2020): Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa. Umweltgutachten. Berlin: SRU.

UBA (Umweltbundesamt) (2024a): Emissionsübersicht KSG-Sektoren 1990-2023. Stand: 15.03.2024. Dessau-Roßlau: UBA. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2024_03_13_em_entwicklung_in_d_ksg-sektoren_thg_v1.0.xlsx (15.03.2024).

UBA (2024b): Treibhausgas-Projektionen 2024 – Ergebnisse kompakt. Dessau-Roßlau: UBA. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11740/publikationen/thg-projektionen_2024_ergebnisse_kompakt.pdf (15.03.2024).

UMK (Umweltministerkonferenz) (2023): Prüfung von Kriterien und Ansätzen für eine methodisch sinnvolle und gerechte Verteilung der Treibhausgasminderungsbeiträge der Länder. Goslar: UMK. Umlaufbeschluss 67/2023. https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlaufBericht2023_67.pdf (01.03.2024).

UN (United Nations) (2023): The Sustainable Development Goals Report: Special Edition. Towards a Rescue Plan for People and Planet. New York, NY: UN. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf (01.03.2024).

UNEP (United Nations Environment Programme) (2023): Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi: UNEP. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43922/EGR2023.pdf (09.01.2024).

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (2023): Outcome of the first global stocktake. Rev. Advance Version. o. O.: UNFCCC. FCCC/PA/CMA/2023/L.17. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf (01.03.2024).

WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) (2009): Kassensturz für den Weltklimavertrag: Der Budgetansatz. Berlin: WBGU. Sondergutachten.

nach oben